|

中国報道の過去、現在、そして未来

|

中国は北京五輪と上海万博を成功させ、いまや米国に次ぐ経済大国となりました。しかし、経済の成長とは対照的に、政治の民主化は進まず、さらに海洋、宇宙への積極的な進出と相まって、その影響力拡大に不安感を抱く人は少なくありません。

当センターでは、日中国交回復40周年、今年秋に開催予定の第18回党大会における指導層交替というこの機に、これまで中国報道に関わってきたジャーナリストをお招きしてシンポジウムを開催いたします。田畑さんは、TBSで長年中国報道に携わってきた著名なジャーナリストであり、研究者です。加藤さんは朝日新聞論説委員佐々木さんと元読売新本社編集委員藤野さんとともに、北京から中国を伝えてきた敏腕ジャーナリスト。本学の高井も読売新聞社特派員として長年中国におりました。中国報道の過去を見つめつつ、いま中国をどのように捉え、その姿をどのように伝えていくべきか、皆様とともに考えたいと思います。

<関連情報>

北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 東アジアメディア研究センター・センター

|

教員:

田畑 光永(元神奈川大学教授/元東京放送キャスター)、加藤 千洋(同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授/元朝日新聞)、佐々木 政文(北海道新聞社論説委員)、藤野 彰(中国問題ジャーナリスト/元読売新聞東京本社編集委員)、高井 潔司(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院)、... |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 大学院でさがす, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

ソ連崩壊20年後の環境問題

|

2011年6月12日 北海道大学学術交流会館で開催された、第9回 地球研地域連携セミナーの資料をご覧いただけます。

主催:北海道大学、総合地球環境学研究所

プログラム

13:00-13:10 開会挨拶

13:10-13:20 趣旨説明

13:20-14:00 基調講演1:国境について考える

14:00-14:40 基調講演2:シベリア永久凍土と地球環境

14:40-14:55 休憩

14:55-15:20 講演1:中央ユーラシアの今を生きる

15:20-15:45 講演2:途絶化するシベリアの村─ソ連崩壊と温暖化

15:45-16:10 講演3:川下・風下から取組む環境共同体構築の試み

16:10-16:25 休憩

16:25-17:20 パネルディスカッション

17:20 閉会挨拶

<関連情報>

第2回アムール・オホーツクコンソーシアム国際会合: 環オホーツク地域の環境データ共有化にむけて

|

教員:

本堂 武(北海道大学)、阿部 健一(総合地球環境学研究所)、岩下 明裕(北海道大学スラブ研究センター)、杉本 敦子(北海道大学大学院地球環境科学研究院)、渡邊 三津子(総合地球環境学研究所)、藤原 潤子(総合地球環境学研究所)、白岩 孝行(北海道大学低温科学研究所)、石川 守(北海道大学大学院地球環... |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, スラブ・ユーラシア研究センター, 低温科学研究所, 大学院でさがす, 環境科学院/地球環境科学研究院, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学の外国人留学生及び札幌市の在留外国人等を対象に、4月11日に開催した説明会において参加者の関心が高かった、福島第一原子力発電所の事故による健康への影響及び食品の安全について正しい知識を提供するとともに、日本と海外メディアにおける報道の違いを説明し、生活・学習への不安を軽減するために、英語による説明会(第2回)を開催しました。

|

教員:

玉木 長良(北海道大学大学院薬学研究院)、山口 亮(北海道庁)、Philip Seaton(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 外国語教育センター, 大学院横断型プログラム, 学部横断型プログラム, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ファカルティハウス エンレイソウで開催された、北海道大学大塚賞受賞者講演会 (2011)の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

蛭田 千鶴江(理学研究院)、梅本 紘子、趙 シンゲツ(情報科学研究科)、長谷部 理絵 |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 文学部, 理学部, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

あの日からの復興-保健科学の視点から-

|

保健科学研究院の公開講座は「ようこそ! ヘルスサイエンスの世界へ」というテーマのもと、3名の講師陣が専門分野の紹介をします。今回は震災からの復興を保健科学の立場から考えることとし、「あの日からの復興-保健科学の視点から-」というサブタイトルをつけました。

第1限目は「放射線の人体への影響-被ばくとリスクの考え方-」と題して、伊達広行教授が原発事故によってクローズアップされた放射線の問題を解説します。第2限目は「被災地域の人々の健康を支えるケア-人々の絆と健康-」と題して、河原田まり子教授が被災地の人々の心身両面にわたるケアをどのようにするべきかを解説します。第3限目は「被災地と北大を結んだ遠隔健康相談」と題して、小笠原克彦教授が最近話題となっている遠隔地と北大をテレビ電話でつなぐ高度遠隔健康相談システムを用いて、被災地と北大を結んで行った健康相談について解説します。

講演者はサステナビリティ・ウィーク2011のテーマの一つである「健やかに人間らしく生きる」ことと震災からの復興をキーワードとして、保健科学の視点から詳しくかつ分かりやすく解説します。ご期待ください。

<関連講義>

・サステナビリティ・ウィーク ようこそ!ヘルスサイエンスの世界へ(2012)

・サステナビリティ・ウィーク ようこそ!ヘルスサイエンスの世界へ(2013)

|

教員:

小林 清一(北海道大学大学院保険科学研究院)、伊達 広行(北海道大学大学院保険科学研究院)、小笠原 克彦(北海道大学大学院保険科学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環オホーツク地域の環境データ共有化にむけて

|

世界でも最高位の生物生産性と生物多様性に恵まれた海、オホーツク海は、近年の地球温暖化やアムール川流域の急速な開発によって、大きく影響を受けようとしています。この問題を未然に防ぐべく、オホーツク海を領有する日本とロシアはもちろん、アムール川を通じてオホーツク海に影響を与える中国とモンゴルを加えた多国間学術ネットワーク”アムール・オホーツクコンソーシアム”が2009年11月に設立されました。本企画は、この組織の第二回目の国際会議です。市民と学生にも参加してもらい、越境環境という地域の共有財産をいかにして保全し、未来世代へと引き継ぐかを学際的な立場から議論することを目的としています。

|

教員:

本堂 武夫(理事・副学長)、江淵 直人(低温科学研究所)、白岩 孝行(低温科学研究所)、イリーナ・デュギナ(ロシア連邦水文気象・環境監視センター)、オユンバートル・ダンバラジャー(モンゴル水門気象局)、ウラジミール・シャーモフ(ロシア科学アカデミー極東支部・太平洋地理学研究所)、リュボフ・コンドラチ... |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, スラブ・ユーラシア研究センター, 低温科学研究所, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

サステイナブルキャンパスの構築-これまでの取組と今後の課題-

|

大学のサステイナビリティに関しては、すでに米国・カナダの大学を対象に行われているサステイナブルキャンパスランキングや、英国の大学で行われているグリーン・リーグなどがその評価を行っています。そこでは、エネルギー消費量などの数値データだけを問題にするのではなく、マネジメント手法や構成員の参加・協力体制を含めるなど、大学の特徴を踏まえた総合的な施策が評価対象となっています。

一方、国内の幾つかの大学においても、学生に対する環境教育の充実、キャンパスサステイナビリティを推進するための組織整備など、サステイナブルキャンパス構築に向けた様々な取組みが推進されつつあります。

今回のシンポジウムは、北海道大学が主催する「サステナビリティ・ウィーク」の一環として、大学のサステイナビリティを支えるハードとしてのキャンパスとソフトとしての諸活動の両面からの視点で、米国及び日本におけるサステイナブルキャンパスに関するトップランナーの大学から、これまでの取組(Achievements)やこれからの課題(Challenges)について紹介いただき、サステイナブルキャンパス構築に向けた今後の方向性を検討することを目的としています。

|

教員:

|

開講年:2011

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

がん研究最前線

|

【FIRST ~がん治療の最前線~】

世界をリードする陽子線治療装置の開発に挑む白土教授が、現在建設中の装置の全容を紹介し、進行中の研究内容について語ります。

基調講演

・「医学と理工学の融合で患者を救う~陽子線治療装置の開発~」

白土 博樹(北海道大学大学院医学研究科)

※この研究は内閣府・最先端研究開発支援プログラム(FIRST)の支援を受けています。

【NEXT ~未来のがん治療~ のりさんと科学を語ろう!「がん研究者の素顔に迫る」】

新たな治療法実現に向けた最先端研究をいくつか紹介いたします。

藤田 恭之(北海道大学遺伝子病制御研究所)、田中 伸哉(北海道大学大学院医学研究科)、佐藤 のりゆき(北海道大学創成研究機構)

・「がん」に挑む病理学」

・「正常細胞ががん細胞を駆逐する ―新規がん治療法の確立を目指して― 」

・「がん研究者の素顔に迫る」

関連情報

・のりさんと科学を語ろう!! 第1回「宇宙」

・のりさんと科学を語ろう!! 第2回「北海道の農業ビジネス最前線!」

|

教員:

上田 一郎(北海道大学) 、白土 博樹(北海道大学大学院医学研究科) 、藤田 恭之(北海道大学遺伝子病制御研究所) 、田中 伸哉(北海道大学大学院医学研究科) 、佐藤 のりゆき(北海道大学創成研究機構) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 医学/保健学, 医学部, 医学院/医理工学院/医学研究院, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院, 理学研究院, 理学部, 理学院, 複合分野/学際, 遺伝子病制御研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

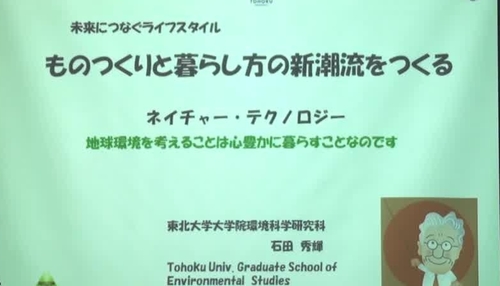

ネイチャー・テクノロジー

|

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、私たちにあらためて豊かに暮らすこととはどういうことなのか?地球環境問題とはなにか?そして、そのためにテクノロジーはどのように貢献できるのかを問うています。次の世代のためにも、今私たちはこの問いに答えを出さねばなりません。それは、何かと何かを置き換えるテクノロジーであったり、今までの延長である、物質的な豊かさを求めることではありません。自然のすごさを賢く活かし、ワクワクドキドキする心豊かな暮らしのかたちを創り上げることなのです。このセミナーでは、厳しい地球環境制約の中で、バックキャスト思考により創出されたライフスタイルに必要なテクノロジーを自然の中から見つけ出すネイチャー・テクノロジーについて考えてみたいと思います。

|

教員:

石田 秀輝(東北大学大学院環境科学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

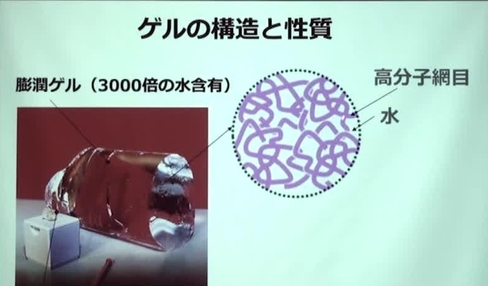

ぷるぷるのプリンやゼリー。水分を90%以上も含んでいるのに形を保ち、ちょっと触ると崩れてしまいます。こうしたに大量の水を含みながらも水が流れ出さずに形を保つものを「ゲル」といいます。豆腐やコンニャク、ソフトコンタクトレンズもゲルです。そのイメージと正反対に、ハンマーでたたいてもトラックで踏みつぶしても壊れず、後で元の形に戻るゲルもあります。このゲルは「ダブルネットワークゲル」(略称DNゲル)と呼ばれ、この物質で直径数センチメートルのボールを作り、ゴルフクラブで一撃しても、一時的に変形はするものの、元の形に戻ります。実は人の体にも、力を生む筋肉、それを骨に伝える腱、荷重に耐える軟骨といったゲルの部分が沢山あります。こうした生体の素晴らしい機能を深く知ることにより、人類は初めて強靭なDNゲルを生み出しました。

|

教員:

龔 剣萍(北海道大学大学院先端生命科学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

新しいデータベース

|

我々の身の周りには、ディジタルデータが溢れています。画像、映像、音楽、書籍に代表されるマルチメディアデータは勿論のこと、地球規模の気象データや我々が日常生活において生み出しているデータは膨大な量となっています。その一方で、大量のデータに内在する価値を見出すことが可能な、そして、人間に新たな「きづき」を与えるデータベースを構築していくことは、非常に有益であり、情報科学がその役割を担っています。

ところで、近年、「生物の技術体系」を模倣することで技術革新の着想を得、工学的新材料を生み出していく研究が進められています。これを実現するためには、大量の生物画像から工学的「きづき」を生み出すデータベースを構築していく必要があり、ここでも情報科学の力が必要となります。

本セミナーでは、画像や映像、音響信号の処理技術の最先端を紹介するとともに、生物画像から工学的「きづき」を生み出す新しいデータベースが実現する未来についてお話します。驚くような素材が生物を模倣することで、次々と生み出される時代の到来を予感してください。

|

教員:

長谷山 美紀(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

地球の歴史上、陸上に初めて登場した動物が「虫」であり、その種類数は地球上の全動物の7割を越えることを皆さんはご存知でしょうか。この意味から、実は地球は「虫」の惑星といえます。

今回の講演では、地球上で大繁栄する「虫」の生きる戦略を科学の目で切り込み、彼らが使う種々の情報伝達手段や、他の生物との関わり合いを中心に紹介したいと思います。そこには、「喰う-喰われる」の関係を通して、様々な生きる知恵を見出すことが出来ます。その機能を学び、じょうずに農業に応用することは出来ないでしょうか?それは簡単ではありませんが、そこには人間が謙虚に耳を傾けるべき、驚くほど巧妙な現象が隠されています。

「虫」なんて聞いただけでも身の毛がよだつという方々にも積極的にご参加頂き、彼らを巡るワンダーランドを楽しんで下さい。

|

教員:

森 直樹(京都大学大学院農学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

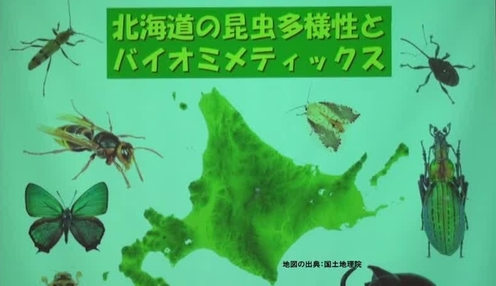

バイオミメティックス

|

細長い日本列島の北端に位置する北海道。そこに暮らす昆虫は、南から入ってきたものと北から入ってきたものが交じり合い、独特の昆虫相を形成しています。北海道は、太平洋、日本海、オホーツク海と三方を海に囲まれ、大雪山や利尻岳などの高山、針葉樹林・針広混交林・ブナ林など様々な森林、釧路湿原やサロベツ湿原、石狩川や天塩川、石狩海岸など多様な環境に適応しながら様々な昆虫が生息しています。北海道に生息する昆虫の多様性を眺めながら、そこに生息する昆虫が持つ、厳しい自然環境を生き残るために獲得したと考えられる興味深い機能や構造を探すヒントを考えます。

|

教員:

堀 繁久(北海道開拓記念館) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

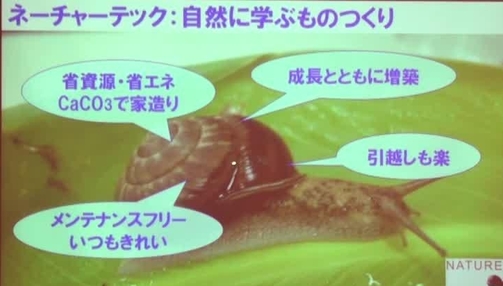

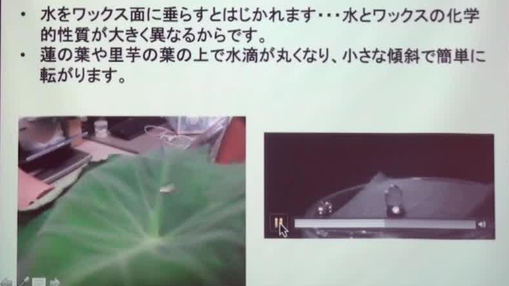

日本の梅雨の代名詞と言えばアジサイとカタツムリです。カタツムリは乾燥に弱いためジメジメした場所を好むせいか、汚れたイメージが付きまといます。しかし、殻が汚れたカタツムリを見つける事はなかなかできません。そこにはどんな秘密が隠されているのでしょうか?本セミナーではカタツムリから学び、環境負荷を低減しながら、人にとっての価値を上げる住宅材料の防汚技術について紹介します。

|

教員:

井須 紀文((株)LUXIL水まわり総合技術研究所) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

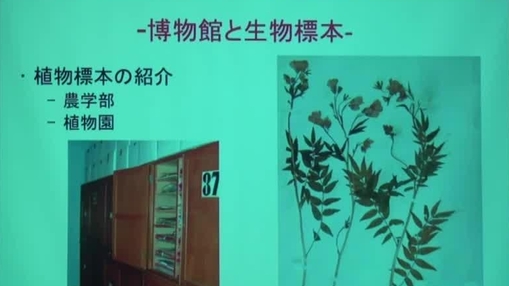

博物館の自然史研究とバイオミメティクス

|

博物館の生物標本は、生物学者が集め、管理し、研究してきました。生物標本の「重要さ」を訴えるのも生物学者。大学研究者のなかで、標本を利用し研究をしている割合は2パーセント。標本の重要さは理解されても、その価値を直接評価する人はごくわずかでした。バイオミメティクス研究が盛んになるにつれ、工学研究者たちが生物のもつ様々なデザインを探していることを知りました。その規範となるデザイン・サンプルは、すべて博物館に揃っています。収蔵庫の標本箱には、38 億年に渡る進化によって洗練されたデザインが、生物標本としてずらりと並んでいるのです。北大総合博物館では微小な昆虫標本の体表面を電子顕微鏡で撮影し、工学系研究者が技術開発の「気づき」を想起するためのデータベースを作製中です。その気づきは生物学にもフィードバックされます。博物館を舞台に、生物標本を仲立ちとした、生物学者と工学者の異分野交流が始まりました。あたらしい自然史系博物館の時代の到来かもしれません。

|

教員:

大原 昌宏(北海道大学総合博物館) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

撥水、親水、防汚、潤滑のための新しい材料

|

生物の表面は様々な場所で、その場所に要求される機能特性を示します。生物の特徴は環境負荷が少なく、低エネルギーで様々な機能特性を示すことがあげられます。私たちもソフトマテリアル(プラスチック、ゴム、ゲル、液晶など)の科学の技術を駆使してようやく生物の示すような表面の機能性を実現することが出来るようになりました。

本講演では

1、表面の凹凸を利用した撥水性

2、水に対して濡れ易い高分子のひげ(ポリマーブラシ)を用いた親水性と防汚性(汚れにくい)表面

3、関節のように水を潤滑剤として低い摩擦係数を示す表面

4、水を溶剤として自在に接着・剥離を繰り返すことの出来る材料

などについて紹介します。

|

教員:

高原 淳(九州大学先導化学物質研究所) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

サステイナブルキャンパス構築のための計画とその評価

|

昨年行われた国際シンポジウムでは、日米におけるサステイナブルキャンパスに関するトップランナーの大学と、これまでの取組(Achievements)やこれからの課題(Challenges)について紹介いただき、サステイナブルキャンパス構築に向けた今後の方向性を検討しました。

今回のシンポジウムでは、本学とサステイナブルキャンパスに関する国際交流プロジェクトを協働している欧州3大学からサステイナブルキャンパス構築のための行動計画や地域と連携した計画、そしてPDCAサイクルを回すための評価項目及びその評価手法について紹介いただき、日欧における計画やその評価項目・手法の違いについて議論し、今後のサステイナブルキャンパス構築に向けた知見を得ることを目的とします。

|

教員:

三上 隆(北海道大学理事・副学長)、阿部 英樹(文部科学省大臣官房企画部計画課整備計画室)、小篠 隆生(北海道大学大学院工学研究院)、Patrizia Lombardi(Polytechnic of Turin)、Silvia Giordano(Polytechnic of Turin)、Dimit... |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

社会の第一線で活躍している方々の学生生活から現在に至るまでの体験談、キャリア形成についての講義、グループでのディスカッションなどを通じて、大学で「学ぶこと」と社会で「働くこと」の意義や関連性を考え、今後の自らのキャリアを考えるきっかけとすることができる。

|

教員:

|

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 教育/学習, 教育学部, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

―目指せ!送電ロス・ゼロの世界―

|

北海道大学創成研究機構ではこのたび、「次世代エネルギー」をテーマにシンポジウムを開催致します。

講演者達が産・学・官それぞれの立場で平成25年1月に経済産業省の委託(約40億円)を受けスタートした「石狩超電導直流送電プロジェクト」を中心にお話致します。テレビなどでお馴染みの佐藤のりゆき氏のナビゲートによるパネルディスカッションもお届けし、エネルギーを通して北海道の未来について考えます。

|

教員:

川端 和重(北海道大学理事・副学長)、三澤 弘明(北海道大学創成研究機構特定研究部門/電子科学研究所)、山口 作太郎(中部大学工学部/超伝導・持続可能エネルギー研究センター)、田中 邦裕(さくらインターネット株式会社)、田岡 克介(石狩市長)、佐藤 のりゆき(キャスター/創成研究機構)、吉見 宏(北... |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学部, 理学部, 複合分野/学際, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

総合入試で入学した1年次学生に対して,北海道大学の各学部・学科等における学問について,その概論を学ぶ。また,様々な学部の最新の研究あるいは問題意識を知ることによって,本学の学生としての自覚を持ち,本学でのこれからの勉学への意欲を高めます。

本学で行われている様々な学問のおおよその全体像を理解し,同じ学部でも学科によって学ぶ内容が大きく異なったり,異なる学部でも同じような内容が学べたりすることを理解します。その上で,自分が本当に学びたいことは何なのか,将来どのようなことをしたいのか,どの学部が自分にあっているのかを十分に考えて,移行する学部・学科を決める参考にします。

|

教員:

和田 博美(北海道大学大学院文学研究科)、瀬名波 栄潤(北海道大学大学院文学研究科)、小野 哲雄(北海道大学大学院情報科学研究科)、荻原 亨(北海道大学大学院工学研究院)、松藤 敏彦(北海道大学大学院工学研究院)、生方 信(北海道大学大学院農学研究院)、内藤 哲(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 公開講座でさがす, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

博物館の活用法 開かれた博物館をめざして

|

バイオミメティクス(Biomimetics) は生物模倣技術と訳され、「カの口を模倣した痛くない注射針」「サメの皮膚を模倣した水抵抗の少ない水着」「ヤモリの指先を模倣した粘着テープ」といった様々な分野での新技術の応用と商品開発に活かされています。博物館には多くの生物標本が収蔵されていますが、標本を工学者の設計デザインの視点から見直すとどうなるでしょう。生物学者では解けなかった自然の造形美の意味が解き明かされるかもしれません。5億年に渡る自然選択を経た動植物の持つ能力や、形・機能などの特性を把握し、そこからヒントを得て人工的に設計・合成・製造するのが「生物規範工学」です。バイオミメティクス市民セミナーでは、バイオミメティクスの観点から、生物学者と工学者が新しい視点で生物の見方を紹介します。

バイオミメティクスという研究は、さまざまな生物を電子顕微鏡で細かく観察するところが出発点。今回のプログラムでは博物館が持つ莫大な標本を活用しながらあらためて生物の特徴を考えてみるとともに、博物館の楽しみ方について考えてみましょう。博物館は展示を見るだけの場所と思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか?展示といっても、さまざまな「かたち」があります。ひと味違った展示の楽しみ方、博物館の利用の仕方、収蔵資料へのアクセスなどについてお話しします。

|

教員:

出利葉 浩司(北海道開拓記念館) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

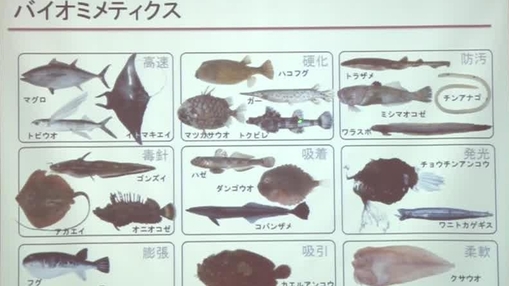

バイオミメティクス(Biomimetics) は生物模倣技術と訳され、「カの口を模倣した痛くない注射針」「サメの皮膚を模倣した水抵抗の少ない水着」「ヤモリの指先を模倣した粘着テープ」といった様々な分野での新技術の応用と商品開発に活かされています。博物館には多くの生物標本が収蔵されていますが、標本を工学者の設計デザインの視点から見直すとどうなるでしょう。生物学者では解けなかった自然の造形美の意味が解き明かされるかもしれません。5億年に渡る自然選択を経た動植物の持つ能力や、形・機能などの特性を把握し、そこからヒントを得て人工的に設計・合成・製造するのが「生物規範工学」です。バイオミメティクス市民セミナーでは、バイオミメティクスの観点から、生物学者と工学者が新しい視点で生物の見方を紹介します。

魚類に関する研究分野をひとまとめにして魚類学(Ichthyology)、その研究者を魚類学者(Ichthyologists)と呼びます。魚類学の成果として、毎年300種前後の新種が発見されており、生物多様性の研究において目が離せない存在です。魚類学者たちは博物館や大学に保管されている膨大な量の魚類標本から分類学、系統学、生態学などに関するデータを日々集めています。魚類学とバイオミメティクスとの出会いにより、魚類標本やそれらのデータからは、生物学の枠を超えた新たな価値がみいだされることが期待されています。

|

教員:

篠原 現人(国立科学博物館) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Development of Smart City in Asia

|

PAREプログラムとは、文科省平成24年度事業「大学の世界展開力強化事業」に採択された教育プログラムであり、正式名称を「人口・活動・資源・環境の負の連環を転換させるフロンティア人材育成プログラム」といいます。

ここでは、グループで課題解決に取り組む短期研修「サマースクール」で最優秀賞を勝ち取った、Group 2によるプレゼンテーションをご紹介します。

|

教員:

Group 2 |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 大学院共通授業科目, 大学院横断型プログラム, 工学/情報, 工学院/工学研究院, 理学研究院, 理学院, 環境科学院/地球環境科学研究院, 複合分野/学際, 農学, 農学院/農学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |